2024年12月4日,黄浦区普特融合美术教研活动在阳光学校举行,区内小学美术教师(小学美术中心组成员、新教材教学设计项目组成员)、区内四所特教学校的教师共同参与,探讨融合教育的新路径。活动由黄浦区教育学院特教教研员支炜和美术教研员阎敏联合主持。

阳光学校教师沈怡璇现场展示了一堂美术融合课《制作粘土饺子》,课堂中除了本校特殊学生,还有一名来自报童小学的有特殊教育需要的学生维维(化名)。

课前说课,深入分析

活动伊始,沈老师深入分析了《义务教育艺术课程标准(2022年版)》及培智学校《绘画与手工课程标准(2016年版)》第一学段的目标与要求,并提炼出共同点。基于两本课标的共同点以及每位学生的认知特点与美术学习能力,为每一位学生制定了个别化的教学目标与内容。针对不同能力层次的学生,实施差异化教学,以满足每一位学生的个性化学习需求。

融合课堂,别样风采

教学展示环节,沈老师采用多样化的教学策略,为学生提供多感官、多维度、互动性强的学习环境,提高每一位学生的参与度和学习体验。

策略一:多媒体互动

运用多媒体互动课件,融合视觉和听觉元素,为学生提供丰富的信息和刺激。通过视频通话和朋友圈动态的互动方式,让学生在熟悉的社交媒体环境中探索立冬的习俗——包饺子,增加学习的趣味性和互动性,帮助学生更好地理解和记忆新知识。

策略二:差异化教学

根据学生的不同学习能力,为每一位学生制定相应的学习目标与任务,确保学生的个性化学习需求得到满足,让每一位学生都能按照自己的节奏学习,实践因材施教。

策略三:个别化辅助教学具

教师自制个别化辅助学具,提供触觉和视觉的双重刺激,帮助学生更直观、更准确地掌握学习重点。通过降低操作难度,激发并维持学习兴趣,提高学习效率。

策略四:评价与反馈

评价与反馈环节,聚焦培养学生发现美的能力,坚持“教学评”一致性原则,为每一位学生设计了个别化评价表格。让学生在学习过程中得到及时的反馈,促进学生自我评价和自我反思的能力。

通过这些教学策略,沈老师的融合课堂为特殊教育和普通教育的融合提供了新的思路和实践案例。课堂实践证明通过多样化的教学策略和个性化的教学方法能让每个学生在融合课堂中找到适合自己的学习路径,实现个性化成长。

互动研讨,共享经验

课后的融合互动研讨环节中,参会教师也积极分享了各自的见解和体会,大家一致认为:整堂课充满了浓厚的文化气息,“立冬”主题非常符合生活实际,融入了传统文化元素,在教学设计中考虑到了学生的多样性,根据学生不同能力层次设计了相应的课堂活动,使每个学生都能在课堂中找到适合自己的学习节奏。报童小学的美术老师分享了与维维一年多的接触经历,对维维的进步表示赞赏,并对课堂中实现的因材施教给予了高度评价。

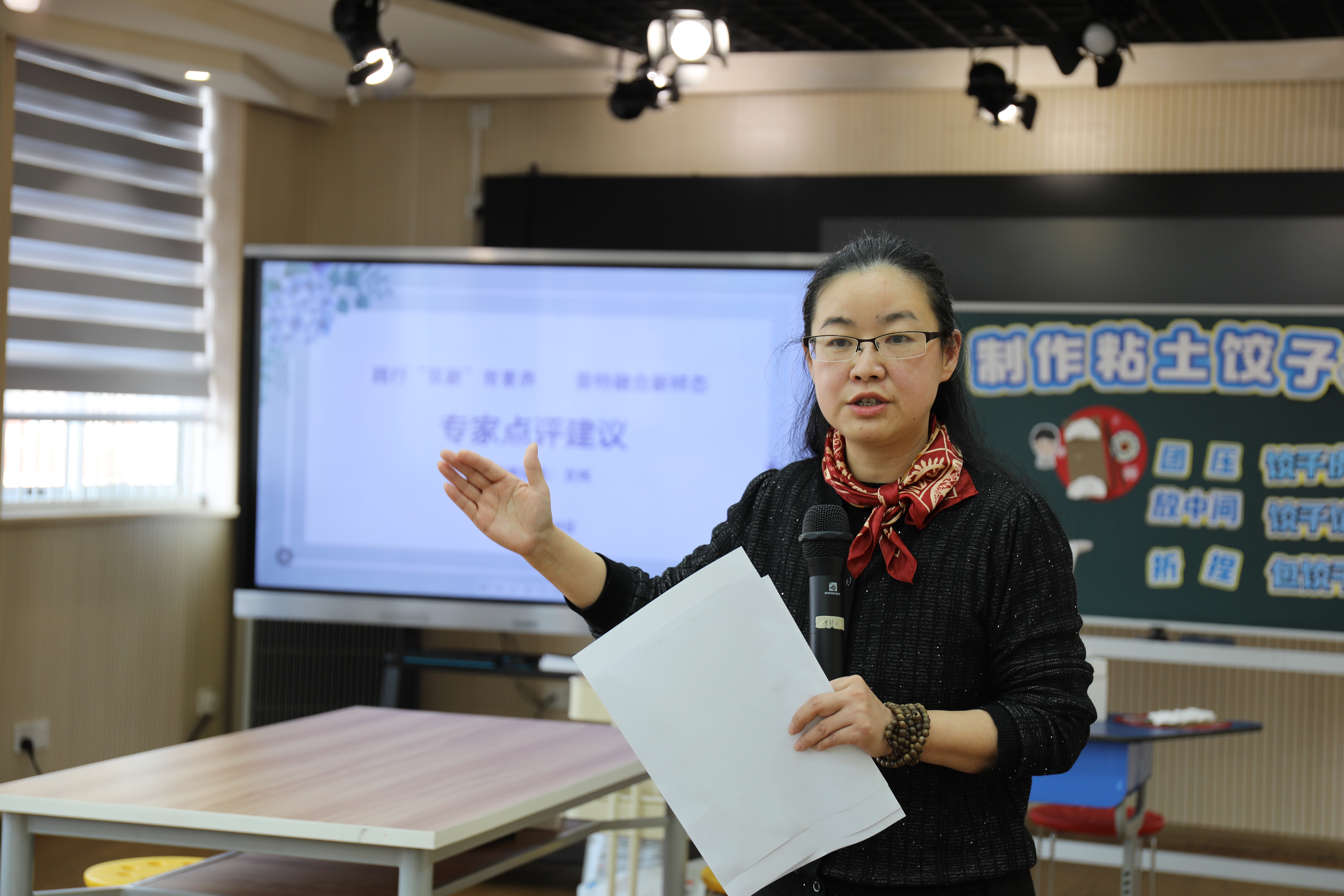

专家点评,肯定成果

特教教研员支炜老师点评道:沈怡璇老师的这节美术课紧扣培智学校义务教育《绘画与手工课程标准》,巧妙融入中国二十四节气文化中的立冬节气,为特殊学生创造了丰富的学习与成长空间;在制定教学设计时,注重个体差异,提供个性化指导,通过评价促进学生技能提升和审美能力培养的做法,这些做法展现了普特融合新样态的魅力,为学生的全面发展创造了机会,并为融合教育课堂教学提供了探索的新思路。

美术教研员阎敏老师认为:特教老师给予了孩子充分的关注度与关爱,沈老师课堂实践中呈现出了精巧细节设计和高度专业性;此次普特融合教研活动意义非凡,它有助于普特教师对两种课标的“教学评”一致性形成全新的认知,普特教师都应把教学目标、教学过程以及教学评价紧密融合,充分发挥融合教育的效能,精准地把握学生的学习需求和成长轨迹,让特殊学生能与其他学生一样,在学习过程中尽情收获成长的喜悦与快乐。

报童小学周校长分享了三个关键词:精准评估、双向融合、学科育人;这堂课通过精准评估,锚定维维的障碍,并针对性地调整教学目标与内容;在课堂上,对维维同学的即时关注和指导,展现了对学生个体差异的敏锐度和教育智慧;通过创设以立冬制作饺子为主题的教学情景,实现了传统文化的无痕渗透,将传统文化教育无痕地融入课堂,让学生在发现美、欣赏美的过程中,培养尊重和爱的能力。

美术体验,非遗文化

教研活动后,老师们又一起制作精美的非遗手工,感受传统工艺的魅力。

结语

此次美术教研活动是普特融合教研的一次新探索,也是对融合教育新样态的生动实践。未来,阳光学校将继续发挥自身的专业优势,为每一个有特殊教育需要的学生提供适宜的教育。